- Über uns

- Landschaftspflege

- Ornithologie

- Schutzgebiete

- Ramsar-Gebiete

- Natura 2000

- Natura 2000 Gebiete im Landkreis Starnberg

- Natura 2000 - allgemeine Information

- Eichenalleen und Wälder um Meiling und Weßling

- Moore und Wälder der Endmoräne bei Starnberg

- Maisinger See

- Standortübungsplatz Maising

- Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See

- Schluifelder Moos und Bulachmoos

- Herrschinger Moos und Aubachtal

- Ammerseeufer und Leitenwälder

- Moore und Buchenwälder zwischen Etterschlag und Fürstenfeldbruck

- Starnberger See

- Starnberger See (SPA Gebiet)

- Ampermoos

- Starnberger See

- Ramsargebiet Ammersee

- NSG Ampermoos

- NSG Wildmoos

- Umweltbildung

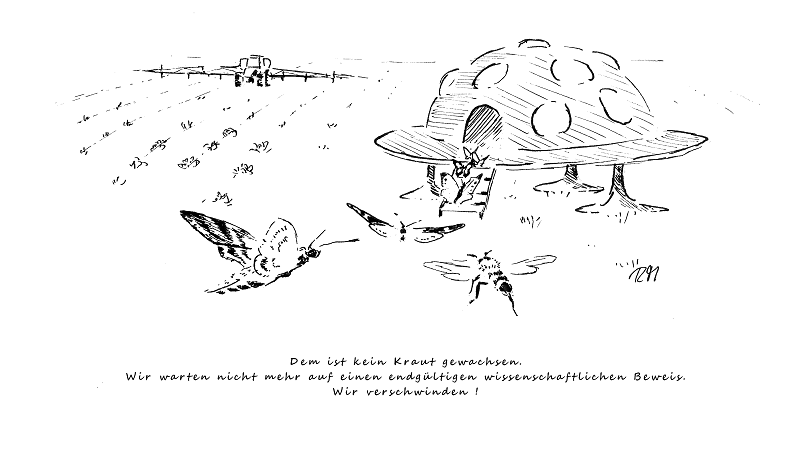

Von der Vielfalt zur Einfalt – Schmetterlinge im Sturzflug

Die Erde steht am Rand einer ökologischen Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Längst ist wissenschaftlich belegt, dass das sechste große Massenaussterben der letzten 550 Millionen Jahre in Gang ist – ausgelöst durch menschliche Aktivitäten. Einer der zahlreichen Belege dafür ist das Verschwinden der Insekten aus unserer Landschaft. Dieser Artikel orientiert sich an einem Vortrag, den Dr. Andreas Segerer – Insektenforscher an der Zoologischen Staatssammlung München – im Jahr 2018 beim LBV Starnberg gehalten hat.

Das große Sterben

Fast zwei Drittel aller Arten unserer Biosphäre sind Insekten, ca. 1/3 davon ist wissenschaftlich beschrieben. Damit sind sie die mit Abstand artenreichste Organismengruppe, gefolgt von Pilzen und Bakterien. Ökologisch sind Insekten in vielerlei Hinsicht bedeutsam, vor allem als essentieller Teil von Nahrungsnetzen, aber auch als Verbreiter und Bestäuber von Pflanzen.

Man muss noch gar nicht einmal so alt sein, um sich zu erinnern, dass nach jeder längeren Autofahrt die Windschutzscheibe voller Insektenleichen war, oder dass über Wiesen unzählige Schmetterlinge gaukelten. Heute ist es schon fast etwas Besonderes, überhaupt welche zu sehen. Inventarisierungen der Schmetterlinge Bayerns belegen, dass seit ca. 1950 besonders viele Arten verschwunden sind und sich die Verluste seit den 1990er Jahren sogar beschleunigen. Regionale Rückgänge sind noch wesentlich stärker. Am meisten betroffen sind an nährstoffarme Bedingungen angepasste Spezialisten, aber auch Allerweltsarten der Feldflur werden selten. In unserer ausgeräumten Landschaft sind Naturschutzgebiete nicht mehr ausreichend für deren Erhalt.

Ursachen

Der Zusammenbruch der Insektenpopulationen ist unstrittig, auch ohne dass man es bis auf Nachkommastellen beziffern kann. Auch wenn – vor allem aus ökonomischen und politischen Motiven – immer noch Zweifel zu hören sind. Das gilt auch für die Ursachenforschung. Die eine Ursache oder den einen Verursacher des Insektensterbens gibt es nicht. Verschiedene Faktoren wirken in komplexer, im Detail schwer zu durchschauender Art und Weise zusammen.

Dabei lässt die Summe der Indizien aber nur einen Schluss zu: Die Haupttriebkräfte des Insektensterbens sind menschengemacht und zum Teil seit mehr als 100 Jahren identifiziert. Diese sind:

Ursache 1: Industrielle Landwirtschaft

An erster Stelle ist der Wandel zur intensiven, industriellen Landwirtschaft zu nennen. Heute denken wir dabei vor allem an chemische Belastungen. Das Schmetterlingssterben begann aber schon im 19. Jahrhundert mit dem Ausräumen der Landschaft. Der Entomologe A. Schmidt beklagt z.B. 1885 den „… Unverstand, mit welchem man fortwährend den Hecken durch vermeintlich begründetes oder muthwilliges Ausrotten zu Leibe geht und, dass alle mündlichen wie schriftlichen Auslassungen über die großen allgemeinen Nachtheile kein Gehör finden wollen.“

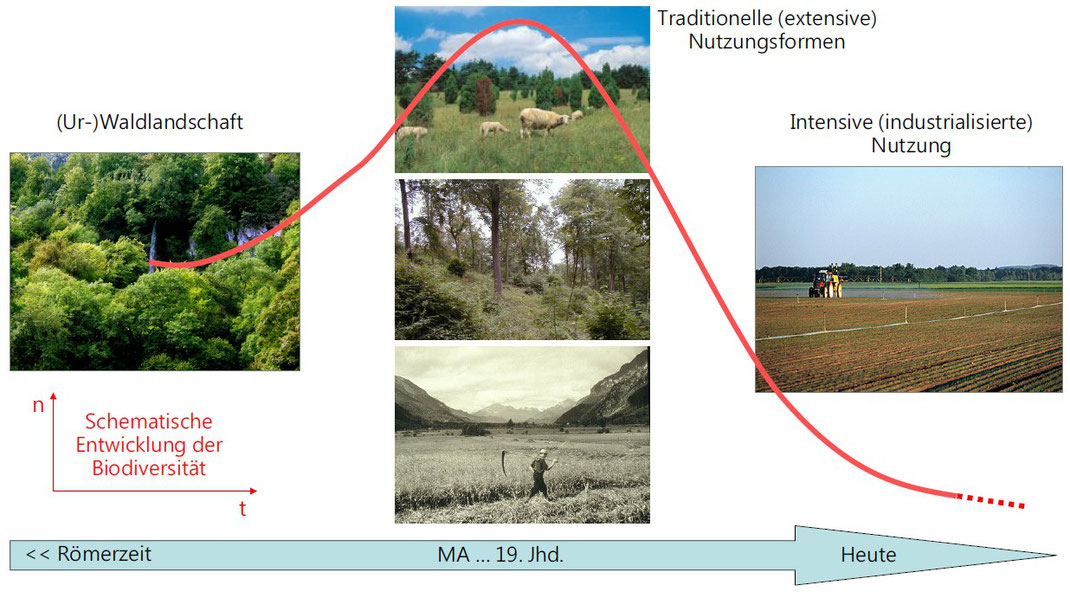

Gelegentlich begegnet man dem Argument, dass wir in einer Kulturlandschaft leben und die entsprechende Vielfalt erst durch Landwirtschaft ermöglicht wird. Tatsächlich wurden durch die extensive menschliche Nutzung zusätzliche Nischen geschaffen, wodurch mehr Arten als in der ursprünglichen Waldlandschaft der (Vor-)Römerzeit einen Lebensraum finden konnten. Traditionelle Bewirtschaftungsformen wie Wanderschäferei, Streuwiesen, Hute-, Plenter- und Niederwälder ermöglichten vom Mittelalter bis ins 19 Jahrhundert ein Maximum der Biodiversität in Mitteleuropa. Dann kamen Flurbereinigung, Stickstoff-Belastung (Dünger, Gülle, Abgase), Pestizide, Radikal-Mahd. Durch derartige Intensivnutzung, aber auch durch Nutzungsaufgabe und anschließende Sukzession verschwinden Nischen und inzwischen ist es ärmer als in der Urlandschaft.

Ursache 2: Flächenverbrauch

Die zweite Hauptursache des Insektensterbens ist die Habitat-Fragmentierung durch Bau- und Landwirtschaft. Lokale „Katastrophen“ haben schon immer einzelne Habitate und deren Populationen vernichtet. Gleichzeitig konnten aber auch wieder neue Habitate entstehen und von benachbarten Populationen besiedelt werden. Erst durch den zunehmenden Netto-Verlust an Habitatflächen verinseln Populationen. Der genetische Austausch wird unterbrochen, neue Habitate werden nicht mehr besiedelt. In jüngster Zeit nimmt nun auch noch der Druck auf die Restflächen zu, vor allem durch die Fernwirkung von Pestiziden, Überdüngung und zunehmende Beleuchtung („Lichtverschmutzung“).

Hier stößt auch die naturschutzfachliche Biotoppflege, wie die des LBV, an ihre Grenzen: sie zielt auf den Erhalt der Biodiversität ab, doch die Förderung des Einen bedeutet Bekämpfung von etwas Anderem. Jede Pflegemaßnahe kann daher auch Schaden anrichten. Das wäre nicht so tragisch, wenn sich das Arteninventar durch Austausch mit benachbarten Flächen regenerieren könnte, was jedoch durch die Fragmentierung und Verinselung der Biotope verhindert wird. Für die Planung der Pflegemaßnahmen ist es daher wichtig, die zu schützenden Arten auf der Fläche zu kennen. Das Sammeln von Insekten hat z.B. keinen messbaren Effekt auf den Artenbestand. Die Vermehrungsstrategie der meisten Insekten plant den Verlust von Individuen ein. Ein Weibchen des oben abgebildeten Braunen Bären legt z.B. etwa 800 Eier. Dabei genügt es, wenn aus 2 davon wieder geschlechtsreife Tiere werden, um den Erhalt der Population in gleichbleibender Größe zu sichern. Es könnten also 798 davon Rasenmähern, Fledermäusen, Vögeln, Autos, Krankheiten etc. zum Opfer fallen. Die wenigen von Sammlern entnommenen Individuen fallen da gar nicht ins Gewicht. Bei Verlust des Lebensraumes stirbt dagegen die ganze Population aus.

Ursache 3: Politik

Die Politik bzw. deren Versagen ist der dritte Teil des Problems. Ökonomische Interessen bestimmen weitgehend das politische Handeln. Die Hauptursachen des Insektensterbens -intensive Landwirtschaft und Flächenverbrauch- werden legitimiert. Behindert wird dagegen die Arbeit von Insektenkundlern. Das führt zu einem Wissens-, Daten- und Nachwuchsmangel, bewirkt aber nichts für den Insektenschutz. In die natürliche Partnerschaft zwischen Naturschutz und Wissenschaft wird ein Keil getrieben. Es profitieren die tatsächlichen Verursacher des Insektensterbens

Helfen Sie den Insekten – JETZT!

- Schenken Sie den Schmetterlingen ein Stück Ihres Grundstücks! Lassen Sie Wildwuchs zu!

- Vermeiden Sie konsequent Produkte aus nicht-ökologischer Erzeugung!

- Bringen Sie das Problem in die politische Diskussion ein! Tragen Sie die Botschaft weiter!

Buchempfehlung

Andreas H. Segerer / Eva Rosenkranz: Das grosse Insektensterben – Was es bedeutet und was wir jetzt tun müssen. Oekom Verlag München, 2018,

ISBN-13: 978-3-96238-049-6

(Text: Klaus Gottschaldt)